Йопт in Translation: японские местоимения сраму не имут

Николай Караев работает переводчиком: он глядит в тексты до тех пор, пока тексты не начинают глядеть в него. Время от времени переживаний набирается на колонку для «Отаку».

Японский язык прекрасен и удивителен. В японском нет грамматической категории рода. В японском нет множественного числа (ну, почти). В японском нет будущего времени. В японском большие непонятки с прошедшим и настоящим (филологи всех стран до сих пор спорят, относительные в японском времена или абсолютные, но это тема для отдельной колонки). Зато чем японский изобилует — так это личными местоимениями. Они — краса и гордость языка, «то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив».

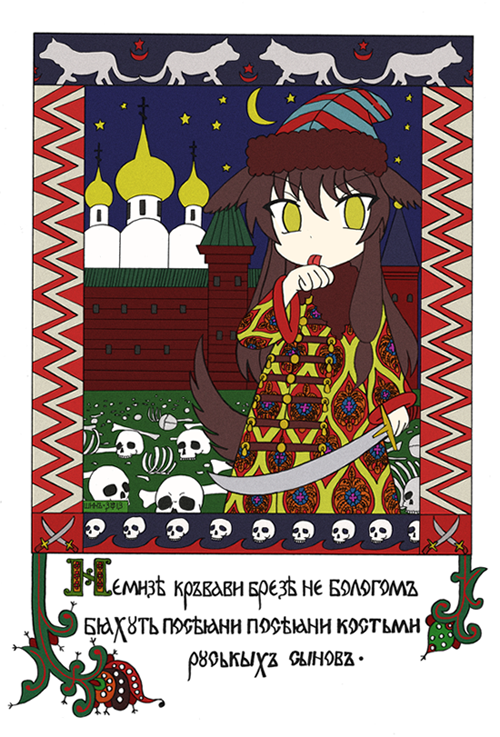

Главная черта японских личных местоимений — их количество. Их очень много, и чем дальше в дебри языка, тем их больше и тем они страньше. У самого леса на лужочке весело пасется стадо, о котором подробно пишут в учебниках: формальные ватакуси и аната, вежливо-нейтральные ватаси и атаси, фамильярные боку и кими, грубоватые орэ и анта. Чуть в стороне от всех держится гордый дзибун. Неразрывной парой ходят карэ и канодзё. Скалятся из леса злобные омаэ и кисама. За деревьями рыщут устаревшие атакуси, васи, варэ, анатасама, онорэ и омаэсан. Обмениваются вежливыми посланиями эпистолярные сё:сэй и сэсся. Самурайское вагахай упражняется с двумя мечами, как завещал великий Мусаси. По опушке ходит строем патриотическое варэварэ. Одиноко воет на луну очень древнее и печальное а (вспомним песню из «Призрака в доспехах»: а-га маэба… — «Когда ты танцуешь…»). Где-то в темной чаще обитают совсем непонятные нандзи и маро, весьма архаичные местоимения второго лица, причем маро имеет также значение «человек с тонкими или выбритыми бровями». Тут ты осознаешь, что, если тебе дорог твой рассудок, пора поворачивать обратно.

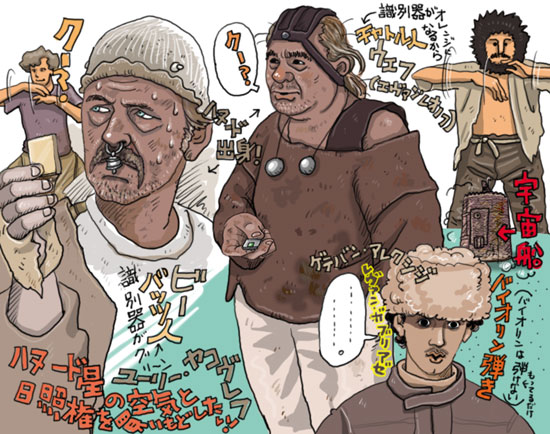

Вообще-то японское местоимение — это бесценный кладезь информации: оно всегда, как выражаются лингвисты, семантически маркировано и сообщает нам много всякого о том, кто говорит, а иногда и о том, кому говорят. Сами японцы со всем этим богатством управляются довольно умело. Накладки возникают, само собой, in translation. Как сообщает «Теоретическая грамматика японского языка» Алпатова, Аркадьева и Подлесской, «в переводах стихотворения французского поэта А. Рембо „Пьяный корабль“, написанного от лица корабля, разные японские переводчики использовали четыре различных местоимения 1-го лица». Потому что — ну, он корабль, да? А как себя ощущают корабли? Степенно, даже величественно, мол, ватакуси бла-бла-бла, или, поскольку он всё-таки пьяный корабль, как нажравшийся в стельку самурай: ор-р-р-р-рэ!.. — и кулаком по столу, то есть якорем по воде? Вопрос!

Ну а когда японский текст перекладывается, например, на русский, где набор местоимений куц и «я» одно-одинешенько, по исходным местоимениям можно установить, повторю, многое. Обращается герой к кому-либо омаэ или, того хуже, кисама — значит, по-русски его речь должны быть груба, потому что оба «ты» по-японски вульгарны и унизительны, несмотря на то, что омаэ — это вежливый префикс о плюс слово маэ, «перед[о мной]», а кисама состоит из старинного вежливого префикса ки и слова сама, «господин», которое куда вежливее, нежели обычный сан. Как в местоимении анатасама: аната, «вы», плюс сама. Это такое «вы», такое «вы», что просто ноги мыть и воду пить…

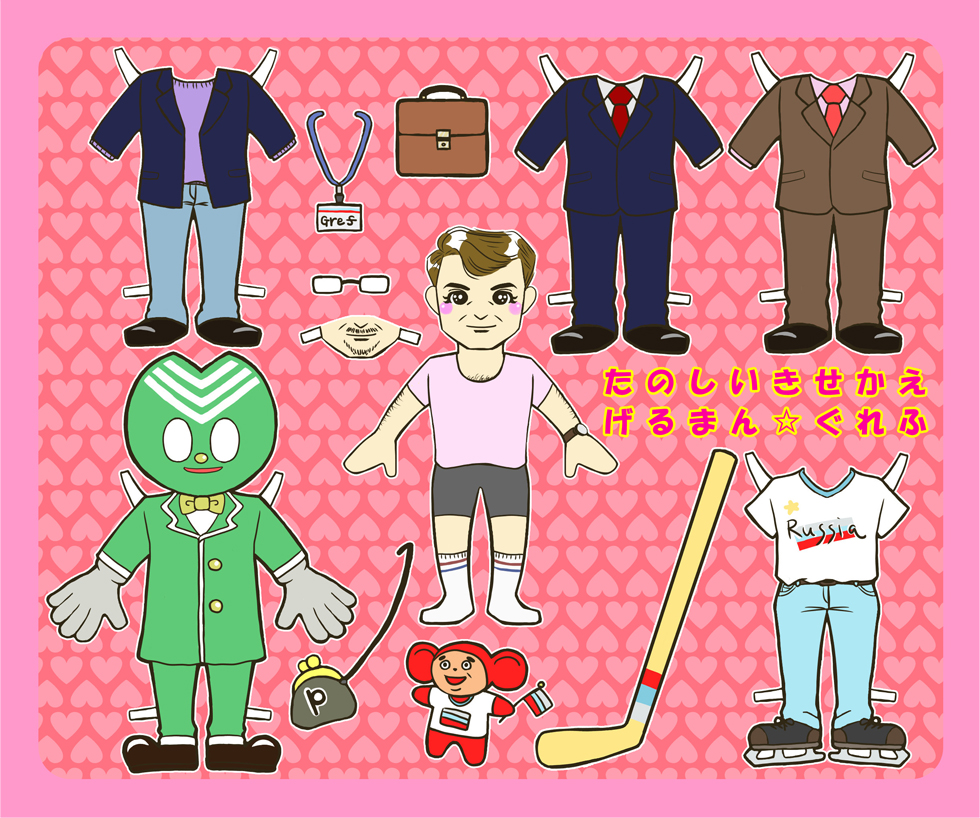

Однако и тут могут возникнуть сложности. Вот, например, популярнейшие нейтральные личные местоимения со значением «я» — боку и атаси. Первое, происходящее от китайского слова «раб» и вошедшее в язык японского студенчества эпохи Мэйдзи в качестве иронически-уничижительного оборота «ваш покорный слуга», считается сугубо мужским, второе, видимо, сокращение от ватаси, — сугубо женским. По крайней мере, разные умные книжки убеждали меня, что если герой говорит о себе боку, значит, это мужик, а если атаси — женщина.

Первые сомнения в этой половой классификации закрались в голову, когда в речи Кёна где-то в «Меланхолии Харухи Судзумии» мелькнуло вдруг атаси, но тогда я списал это на знаменитую Кёновскую (Кёнскую?) иронию. Много позже мне в руки попала лучшая в мире грамматика японского языка, A Reference Grammar of Japanese Сэмюэля Мартина, и я с ужасом прочитал о том, что японским мужчинам случается «бессознательно использовать местоимение атаси в качестве сокращения» («оно изредка встречается и в речи молодых мужчин», уточняют Алпатов с коллегами). То бишь — если японец говорит атаси, скорых выводов насчет его гендера делать не следует.

Куда хуже обстоят дела с боку. У Алпатова и Ко сказано: «Это местоимение по нормам языка никогда не используется женщинами». Дальше, правда, идет уточнение: «Оно может встретиться в речи девочек и очень молодых женщин, нарочито подражающих мужской речи, что не нормативно». Мартин пишет более обтекаемо: «У этого слова маскулинная аура, которая не ослабевает с годами, хотя сейчас, говорят, его используют девочки в школе». «Сейчас» — это 1975 год. С тех пор минуло немало лет, и боку в речи девушек слышится сплошь и рядом, в том числе в аниме. А теперь вопрос: если певица Страны восходящего солнца вроде Миюки Накадзимы или Юу Накасимы поет боку, что она имеет в виду? Песня исполняется от лица мужчины? Или от лица волевой женщины? Или от лица лесбиянки? Или что? И как прикажете это всё переводить?..

(Из японской чащи доносится чудовищный рык. Земля разверзается, и на автора прыгает личное местоимение отаку. Автор падает. Автора уносят. Блинский блин с ним.)

.jpg)