Йопт in Translation: переперевод

Николай Караев работает переводчиком: он глядит в тексты до тех пор, пока тексты не начинают глядеть в него. Время от времени переживаний набирается на колонку для «Отаку».

C японской анимацией (манге больше повезло) в России сложилась ситуация, немыслимая, допустим, в литературе: перевод с языка оригинала тут — не норма, а исключение. Обычно фэнсуберы переводят аниме с английского. Оно и понятно: английский худо-бедно учил почти каждый, а людей, знающих японский хоть приблизительно, мало. И аниме многие из них не смотрят. Поэтому вместо перевода мы имеем чаще всего переперевод.

Да, так быстрее и дешевле. Да, может быть, так даже интереснее, если иметь в виду интеллектуальную игру «угадай оригинал». Но только скорость, деньги и мелкие личные удовольствия к переводу как таковому не имеют никакого отношения.

Проблема переперевода, как и проблема списывания у соседа по парте, упирается в доверие. Даже если вы уверены, что сосед знающ и умен, ничто не мешает ему сглупить и ошибиться, а то и, сойдя с ума, сочинять матерные частушки вместо того, чтобы писать сочинение на тему «Протодаосизм в романе Льва Толстого „Война и мир“». «Кол» в четверти будет, между прочим, у вас.

Объясню на примерах. Самый безобидный случай: русский фэнсуб «Меланхолии Харухи Судзумии», серия первая, реплика первая. «Сунао-ни суки-то иэнай кими-мо…» — поет Микуру. «Не могу сказать тебе, что мне нравится в тебе!» — подпевают фэнсуберы, не подозревая, что стреляют мимо всех мишеней. Ибо дословный перевод японской фразы — «Ты не можешь откровенно сказать: „[Ты мне] нравишься“».

Почему так вышло? Видимо, потому, что опозорились фэнсуберы английские («I can’t tell you I like you in person!»), а наши у них тупо списали. Переводили бы с японского — сразу увидели бы, что «не можешь сказать» («иэнай») относится к «ты» («кими»). Песенка о том, что Микуру — девушка робкая, но парень ей попался еще робче.

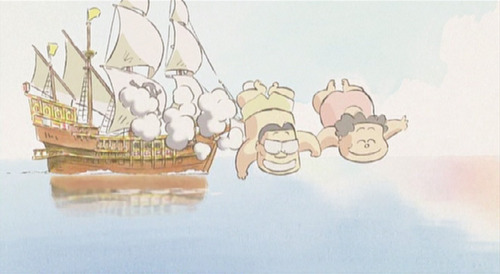

Это, повторю, самый безобидный случай. Куда хуже обстоит дело, когда вроде бы никто не ошибся, но… Вот характерное место из миядзаковского «Порко Россо». Паря над океаном на честном слове и на одном крыле, главгерой хвалит мотор своего самолета: «Со: со: ии ко да но, эндзин-тян!» Английская версия: «That’s right, engine! Good boy!»

Смысл передан верно, дословно было сказано: «Так, так, хороший мальчик, мотор-тян!» Лишь уменьшительно-ласкательный суффикс пропал втуне. Но не потому, что переводчик не ведает, что такое «тян». Ведает. Просто в английском образовать уменьшительную форму от «мотора» нельзя при всем желании — нет в языке таких средств. А в русском они есть: «Вот так, моторчик, молодец…» Согласитесь, есть разница между «мотором» и «моторчиком». И если переводить «Порко» с английского, эта разница будет утрачена безвозвратно. (К слову, в английском варианте «Улитки на склоне» братьев Стругацких слово «машинка» перевели тяжеловесным «machine» — и вся лирика моментально исчезла. По-японски же машинка вполне могла стать машиной-тян.)

И последний пример: когда, переводя на английский, ошиблись намеренно. Бывает и такое: японцы, гордые тем, что говорят на сложнейшем в мире языке, упрощают переводы сплошь и рядом. В аниме Umi-ga kikoeru студии Ghibli есть сцена, где героиня играет в теннис с одноклассницей, а за ними наблюдают восхищенные мальчики. Один из них восклицает: «Тэнису-бу-но Сэри-га кодомо ацукаи дзя!» — «[Она] разгромила Сэри из теннисной секции, как ребенка!» В субтитрах на официальном DVD значится: «She didn’t even break a sweat!» — «Она даже не вспотела!» Смысл (как бы) тот же самый, что до подробностей… к чему гайдзинам подробности?

В итоге, переводя японский текст с английского, рискуешь потерять всё: и смысл, и эмоции, и детали. Так что, брат переводчик, переводи-ка аниме с японского. Если же, не зная нихонго хоть приблизительно, ты переводишь с английского — не удивляйся. —НК

.jpg)